001 一緒にコケを育てましょう

一緒にコケを栽培しましょう。苔神が案内致します。

栽培するのは、コケの中で一番難しいといわれるスギゴケです。

最初に、コケを栽培する場所について考えましょう。

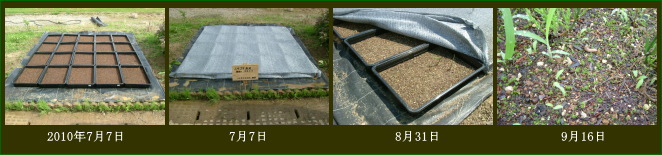

1、広い庭や畑をお持ちの方は、雨が当たる場所、明るい場所、平らな場所を用意します。雑草を刈り取り、防草シートを敷きます。もし可能なら、耕運機やトラクターで均すことをお奨めします。

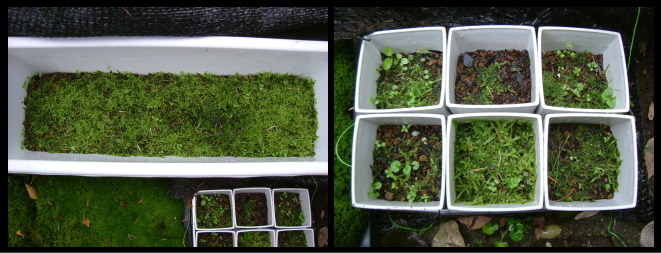

2、庭をお持ちでない方や、マンション住まいの方でも、プランターやポットで栽培できます。まずは雨の当たる場所を用意してください。雨の当たる場所がない方は、ジョウロなどでみずやりができる場所を用意します。また、明るい場所を選んで下さい。

床面がコンクリートの場合は、夏場に高温となりますので、少し大きめの板やカーペットなどを敷いて下さい。

3、コケの栽培には、風が大きく影響します。建物と建物の間など、風が通り抜ける場所は乾燥が速くなります。なるべく風の当たらない場所を選んでください。

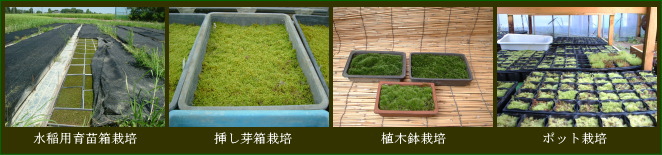

コケを栽培する方法はいろいろあります。水稲用育苗箱を使って広い圃場で栽培している人もいますし、挿し芽箱やポットを使って、ビニールハウス内で栽培している人もいます。また、スギゴケ、ハイゴケ、シッポゴケ、ヤマゴケなど、栽培するコケもさまざまです。

専門的にいえば、コケの種類によって栽培の難しさが異なりますし、使用する容器や培土もそれぞれ選ぶ必要があるのですが、これから栽培するコケは、最も難しいといわれるスギゴケをプランターとポットで栽培する標準的な方法を紹介したいと思います。

次は、資材の準備です。

By 苔神